仏具・本尊について

お仏壇は、本尊と位牌を設置するだけではなく、花立や香炉など仏具を荘厳して、はじめておまいりする形が整います。仏具には宗派により、飾りつけの違いがあるほか、お仏壇の大きさによって設置する仏具が変ってきます。

また、仏具の素材も木製・銅器・陶器などさまざまで、それぞれ価値が異なることから、価格に幅があります。

三善堂ではお仏壇を購入されるお客様には、お仏壇の雰囲気に合った仏具を予算に応じてご提案させていただきます。また、すでにお仏壇をお持ちで仏具のご購入を検討されているお客様は、お仏壇をデジカメなどで撮影し、寸法を計ってから店頭にお越しいただけますと、最適な仏具選びをお手伝いすることができます。

仏具について

仏具は日常のお勤めになくてはならない用具類のことです。

おつとめでは『礼拝』『称名』『読経』などのほか、仏飯やお花を供えたり、灯明を灯します。これらのおつとめに用いるのが仏具です。

まずは、仏具の種類と名称、それぞれの役割をご説明します。

仏具の種類と名称

-

香炉(こうろ)お線香などをたく器。

三具足(五具足)のひとつ。 -

花立(はなたて)生花または常花(仏具)を供える。

三具足(五具足)のひとつ。 -

火立(ひたて)ロウソクを立てる燭台。

三具足(五具足)のひとつ。 -

仏飯器(ぶっぱんき)仏様にお供えするごはんを盛る器。

-

茶湯器(ちゃとうき)仏様にお茶や水をお供えする器。

-

仏器膳(ぶっきぜん)仏飯器や茶湯器をのせるお膳。

-

高坏(たかつき)お菓子や果物を供える器。

-

リンリン台に乗せて使う。

読経の合図など、リン棒で音を鳴らす。 -

線香差(せんこうさし)お線香を入れておく筒状のもの。

-

マッチ消マッチの燃えカスを入れる。

-

吊灯籠(つりとうろう)仏壇の天井からつるして使う。

仏壇内部を明るく照らす。 -

常花(じょうか)金属で作られた蓮華、常時飾れる。

(浄土真宗では飾らない) -

木魚(もくぎょ)読経の際、たたいて鳴らす道具。

木魚布団の上に乗せバチでたたく。 -

霊供膳(れいぐぜん)命日・お盆・彼岸などに精進料理を供える。

-

過去帳(かこちょう)亡くなられた方の戒名。

没年月日などを記しておくもの。 -

見台(けんだい)過去帳をのせる台。

-

経机(きょうづくえ)仏壇の前に置き、仏具を置く。元来は経本を置くために使われていた。

-

数珠(じゅず)手にかける身近な仏具。お守りにもなる。

仏具類には各宗派の教義的な意味もあるので、それらを無視して勝手にするわけにはいきません。

かといっても、お仏壇に安置するスペースあまりない場合もありますから、詳細は旦那寺から教えて頂くようにしましょう。

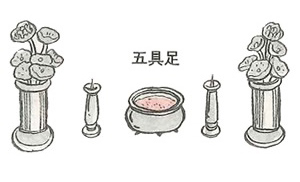

仏具の「三具足」「五具足」とは?

仏壇・仏具店で仏具をご案内する際に、販売員が「三具足」「五具足」などとご説明することがあります。

これは、仏具のうち、香炉・花瓶・燭台の基本の3点を含めた配置の名前です。

-

三具足とは

三具足はもっとも基本的な仏具です。

向かって右に燭台、中央に香炉、左に花瓶を置きます。

-

五具足とは

五具足は外側二つが花瓶、内側二つが燭台、中央が香炉という配置です。

お仏壇のスペースに余裕がある場合は、この五具足を揃えると良いでしょう。五具足があれば、法事などの正式な場面でも対応できます。

仏像(本尊)について

お仏壇には、各宗派に応じた木像や掛け軸などのご本尊・脇侍を安置します。ご本尊は宗派の教えにより、本山や寺院から受けることを重視する場合もございますので、ご自身の宗派の教えに従い、お仏壇に祀るご本尊をお選びください。