位牌について

位牌(本位牌)とは、亡くなられた方の霊を宿す象徴としてお仏壇に祀る、死者の戒名や法名を記した木牌のことです。

中国の儒教の儀式で、死者の官位や姓名を書いた位版や神主といわれる霊碑を用いお祀りするという習慣がありました。この習慣を、鎌倉時代に儒教の影響を受けた禅宗が座禅や茶とともに日本に持ち帰り、江戸時代には祖先崇拝の象徴として一般に普及しました。

お位牌(本位牌)は亡くなられた方を象徴する大切なものです。数十年はお祀りするものだからこそ、デザインもさることながら造りもしっかりしたものを選びたいものです。大切な人への想いや祈りの心をお位牌という形にして、日々手をあわせてください。

位牌(本位牌)の購入時期について

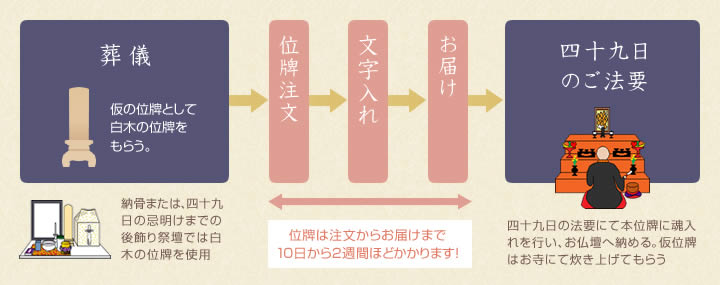

葬儀から本位牌を準備するまでの流れ

葬儀に用いた白木の位牌は四十九日までの仮の位牌です。四十九日法要の際、お寺で本位牌に魂入れをお願いし、故人の魂が入った位牌へとなります。お文字入れに2週間程度かかるので、お亡くなりから1か月以内には手配をしましょう。

急ぎで購入をご希望されるお客様は、店舗までお電話にてご確認ください。最短でどのくらいの日数で手配できるかお調べいたします。

位牌の種類と選ぶポイント

位牌を選ぶポイント

位牌(本位牌)とは、亡くなられた方の霊を宿す象徴としてお仏壇に祀る、死者の戒名や法名を記した木牌のことです。

位牌には宗派による決まり事がないので、お祀りするお仏壇の大きさ、すでにお仏壇に祀られている位牌の大きさを基準にして、お好きなデザインのものを選ぶことができます。デザインは、従来型のもののほかに、家具調仏壇にマッチするスタイリッシュな形のものなど様々なものがございます。

それぞれの種類のデザインの特徴をご説明いたしますので、位牌選びの参考にしてください。商品の写真は三善堂の通販サイトにもございます。

※位牌をお求めの方は『位牌を購入する前に事前に確認しておきたい4つのポイント』もあわせてご覧ください。

従来型位牌

戦後一般的に流通してきたスタンダードな形の位牌です。従来型の中には「唐木位牌」と「塗り位牌」があります。唐木位牌は、木そのものの素材をいかし、木目が見えるように作られたものです。また、塗り位牌は桧・姫小松・シナ・ホウなど白い木に漆を塗り、金箔や金粉をほどこしたもののことです。

-

春日型位牌

最もシンプルな形のお位牌。受け台が四角台の通常タイプのほかに、1層の蓮台を使った蓮付春日位牌もあります。

-

葵角切位牌

頭の部分は木瓜型になっており、受け台に蓮華台が使われています。夫婦彫りにも適したお位牌。下台部分は角が落とされ、和風の門構えのような前垂れがデザインされているのも特徴です。

-

勝美型位牌

頭の部分は木瓜型になっており、春日型の台座に独特な前垂れを付けた形状。

凸凹の面に金箔を施した金虫喰い塗りなど趣向を凝らしたものが多数あります。 -

猫丸型位牌

脚の形があたかも猫の後ろ足のように丸まっていることからこの名が付きました。

台座部分には前・左右の3面に金箔を施した三面金猫丸やさらに豪華にした上等猫丸などの種類があります。 -

呂門(楼門)型位牌

脚の部分が楼門のようである、ともロの型であることからこのように呼ばれる位牌です。

-

趣向を凝らした新型位牌も

従来型の形状を踏襲しながら、漆の上から蒔絵を施したものなど、雅な位牌も登場しています。

家具調位牌

家具調のお仏壇や、仏壇なしで位牌を祀られる方が増えたことから、位牌の形状も従来からのものから、装飾や色合いをシンプルにした商品も登場しています。

モダン位牌とも呼ばれ、現代的でスタイリッシュなデザインですので、家具調仏壇はもちろん唐木仏壇にも合います。

回出位牌

回出位牌は、5~10枚の薄い木の板が収納されている位牌のことで、この板それぞれに戒名(法名)を入れます。故人の命日順に板を重ねて入れ、命日のご先祖様の板を全面に繰り出して使います。

ご先祖様の位牌が増えてしまったときや七回忌、十三回忌、三十三回忌など区切りがついた時にまとめて回出位牌にします。

位牌の注文方法

戒名の漢字の間違いや命日の間違いなど、位牌に記載する内容に間違いがあっては困りますので、購入する場合は気を付けましょう。インターネットなど通販での購入の場合、記載内容の確認を簡単にネット上やメールだけで行うお店も多くありますが、変換できない漢字が間違っていたり、梵字が違ったりとトラブルとなる場合もありますので注意が必要です。

なお、店頭にてお買い上げいただくお客様には販売員より詳細な説明と必要事項の確認を行わせていただきます。

過去帖について

過去帖は、ご家族の戒名・命日などを記し、ご家族の絆を後世に伝える大切なお道具です。多くは、折り本になっており、ページごとに日付が入っているので、命日の日付のページに記入します。そして命日にそのページを開いてお祈りします。

お位牌がある場合には、系譜としてお仏壇に安置しておきます。